標準純音聴力検査

聴力検査とは、どのぐらい小さな音まで聞こえるかということを測定するものです。測定する方法によって、色々の種類があるのですが、聴力検査の中で最も基本的かつ重要な検査は、「標準純音聴力検査」というものです。

他には語音聴力検査といって言葉の聞き取りの能力を調べるものや、脳波を使った聴力検査などがありますが、単に「聴力検査」という場合には、この標準純音聴力検査を指します。

2.防音室

周囲に雑音のある環境では正確な検査が出来ませんので、右の写真のような防音室という部屋で行われます。写真は当院の防音室ですが、扉は二重にして、部屋の中にまた部屋を作るような感じで、壁も相当厚くしてあり、防音効果は、例えば外を選挙カーが走っても、まず問題のないレベルにしてあります。

3.オージオメータ

患者さんには手前のイスに腰掛けていただいて、ヘッドホンをつけて、写真のついたての向こう側に置いてあるオージオメータという器械で音を出して、閾値(どれだけ小さい音まで聞こえるか)ということを調べます。この机に付いているついたては、オージオメータを操作する手が見えないようにして、患者さんにボタンの操作から、音が出ているかどうか悟られないようにするためのものです。

右下の写真がオージオメータですが、大きなダイヤルは音圧(音の大きさ)を変えるためのものです。上並んだボタンは、周波数を変えるためのものです。 閾値でボタンを押すと、液晶画面にオージオグラム(閾値をグラフ化したもの)が表示され、プリントボタンで印字出来るようになっています。

これは20年ほど前の器械なのですが、それ以前のものは、手書きでオージオグラムを描かなければならなかったりしましたし、また、最新式では電子カルテにデータを送れるようになっていたりして、基本は同じとはいえ、付加的な機能は大分様変わりしてきているようです。

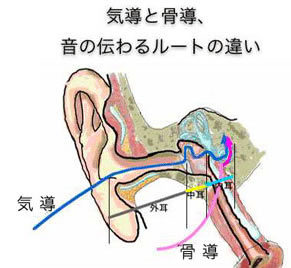

4.気導と骨導

標準純音聴力検査では、気導と骨導それぞれの閾値を求めます。気導はヘッドフォンで、骨導は振動板という物を耳の後ろにある骨の出っ張り(乳突部)に当てて測ります。 気導と骨導とでは音の伝わるルートが違います。 気導では耳介→外耳道と音が導かれ、鼓膜を振動させて、その振動は3つの耳小骨を順々に伝わり、蝸牛(かぎゅう)へと到達します。蝸牛では物理的な振動のエネルギーが、神経の興奮という電気的なエネルギーへと変換されます。この電気的エネルギーあるいは電気的なシグナルは蝸牛神経を通って、脳へと伝わっていきます。 一方、骨導では最初の部分が省かれて、いきなり側頭骨から蝸牛へと音の振動が伝わりますので、外耳や中耳の機能は全く関係なく、音が伝わっていきます。ただし、蝸牛以降の信号の伝わり方は、気導と同じです。 耳は大きくは、耳介や外耳道からなる外耳と、鼓室、耳小骨などからなる中耳と、蝸牛や三半規管からなる内耳の3つに分けますが、聞こえが悪い場合、そのうちのどこにトラブルが起こったのかを知ることは重要なことです。 そのために、標準純音聴力検査では、気導と骨導の両方を調べます。

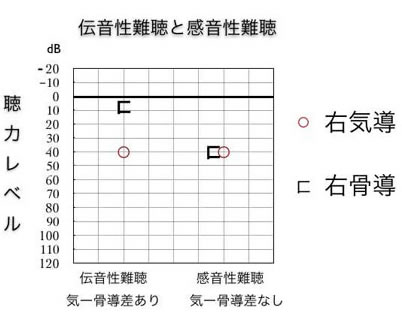

5.伝音性難聴と感音性難聴

オージオメータでは125~8,000 Hzの周波数でそれぞれ、小さな音から大きな音まで出すことが出来ます。ぎりぎり聞こえる大きさの音を「閾値」といい、それを気導と骨導両方について調べます。 ある周波数で閾値を求めたとして、右耳を例に取りますと、気導の聴力レベルは○で、骨導はカタカナのコの字を左右逆に書いたような記号で表します。左のように気導の閾値が上昇していても、骨導が正常ならば、外耳から中耳に至るまでの音を伝える機構である、伝音系の異常が考えられますので、伝音性難聴といいます。 気導と骨導が同じ様に閾値上昇していれば、ほとんどが内耳、頻度としては少ないものの、その他には内耳道や脳幹などの異常が想定され、感音性難聴といいます。 ということで、純音聴力検査では単に聴力レベルを知るだけではなく、もし難聴があれば原因となっている部位の想定もある程度出来ることになるのです。

6.オージオグラム

周波数毎の閾値をグラフ化したものを、オージオグラムと呼びます。 横軸は周波数で左が低音、右側が高音の順に並んでいます。 縦軸は聴力レベルといいまして、要するに音の大きさなのですが、基準の値の0 dB(デシベル)は聞こえが抜群に良い人のレベルでして、正常な人を集めて平均値をとっても、0dBとはなりません。なお数字が大きくなればなるほど、大きい音じゃないと聞こえない、ということを表しますので、グラフの下の方に来れば来るほど、聞こえが悪いということになります。およそ20dB以内であれば、聴力はほぼ正常と考えています。 オージオグラムでは、右の気導の閾値には丸印を付けて、赤い線で結びます。左は×印を青い線で結んで区別します。現在のオージオメータはほとんどが、検査結果であるオージオグラムをプリントアウトする機能があるのですが、モノクロで印字しますので、その場合は色分けは出来ませんので、右は実線、左は点線として区別します。 骨導の閾値は、右はカタカナのコの字を左右反転したような記号、左はカタカナのコの字の様な記号で表します。元々は耳を横から見たような絵を描いていたのが、簡略されてこのような記号になりました。

聴力が正常な例

それでは、色々なケースについて、どのようなオージオグラムになるのか見てみましょう。

左は、聴力が正常な人のオージオグラムの1例です。縦軸の聴力レベルは国際的な基準で定められておりまして、正常な人がぎりぎり聞こえるか聞こえないかというレベルを、0 dBとして制定してあります。そうしますと、左右とも全部、0 dBの真っ平らな直線にならないとおかしいことになりますが、実際には正常者であっても閾値は5~10 dBあたりに集中します。これは、実験室レベルでやる検査と実地でやる検査の違いのせいもありますし、国際基準と日本人の閾値が若干異なるせいもあるかも知れません。また、個人差もありますし、同じ人を時期をおいて検査しても少し変動しますので、およそ15か20 dB以内は正常と考えてよろしいかと思います。 また、正常では左右差はほとんどありませんので、右(赤)と左(青)はほとんど重なってきます。これが例えば右が0dB、左が20 dBであれば、例えそれぞれは正常範囲内であっても、左の難聴と考えた方が良いと言うことになります。

滲出性中耳炎のオージオグラム(伝音難聴の例)

次のオージオグラムの例です。 滲出性中耳炎では、鼓室内に水や粘液が溜まって、鼓膜が振動しづらくなります。その結果、内耳まで音の振動が伝わりにくくなって、難聴を来します。片側だけのこともありますが、両側のことも多いです。 幼児期の子供には多いのですが、大人には少ない中耳炎です。 気導の閾値は30 dB前後と軽度の上昇(閾値の上昇とは、聞こえが悪くなるということ)を示しますが、骨導は正常で、伝音性難聴のパターンを示します。ちなみに、この気導と骨導の差をAir-Bone gap(A-B gap)あるいは、気ー骨導差などと言い、これがあれば伝音系の異常、部位的には外耳か中耳の異常があることを示します。 滲出性中耳炎は子供、特に幼児期に多く、それがちょうど言葉を覚えたり、友達や親子のコミュニケーションを身につける時期でもありますので、きちんと治療することが大切です。 「滲出性中耳炎は別に痛むわけでもないし、鼓室に溜まった滲出液もいずれは無くなるので治療の必要はない。」と、耳鼻科以外の医師がネット上のサイトに書いていたりしますが、この医師は難聴が精神的な発育に及ぼす影響は考えているのだろうかと心配になります。 ということで、滲出性中耳炎は聴力検査の出来る医療機関、すなわち耳鼻咽喉科で診てもらうべき疾患であることを強調しておきたいと思います。

慢性中耳炎のオージオグラム(混合性難聴の例)

同じ中耳炎でも、ちょっと進行した次の例を見て下さい。 慢性中耳炎は、中耳の炎症を繰り返した結果、鼓膜に穴が開いたり耳小骨のつながりが壊れたりします。その結果、まずは伝音性難聴となるのですが、さらに病状が進行しますと、内耳にも炎症が及びますので、骨導値も低下して「混合性難聴」という状態になります。伝音難聴単独では高度難聴(60 dB以上)となることはないのですが、このように骨導値の閾値上昇を伴った混合性難聴となりますと、高度難聴となることも多いです。 また、慢性中耳炎に対しては聴力改善を目的とした手術(鼓室形成術)が行われることもありますが、これは伝音系の改善を目的とした手術ですので、理論的にはA-B gap(気骨導差)の分は良くなる可能性があります。ですから、骨導値の良好な場合ほど、手術で聴力の回復する可能性が高いということになります。

低音障害型感音難聴のオージオグラム

次に感音性難聴になる病気をいくつか挙げてみます。 右側の例を挙げてみましたが、もちろん左のこともありますし、頻度としては多くはないのですが、両側性の場合もあり得ます。 感音性難聴では、気導と骨導がほとんど同じレベルでして、言い方を変えれば、A-B gap(気骨導差)がないということになります。 周波数125から500 Hzまでの低音のみ聴力低下して、高音部は正常か、反対側と同じレベルを示します。 高度難聴となることはなく、通常、悪くても40 dB程度まででとどまります。 メニエール病に伴う難聴も最初は図のような低音障害型を示すことが多いのですが、病状が進行しますと比較的周波数の高い音も傷害されてきますので、水平型になることも多いのが、低音障害型感音性難聴との相違点です。

右側の例を挙げてみましたが、もちろん左のこともありますし、頻度としては多くはないのですが、両側性の場合もあり得ます。 感音性難聴では、気導と骨導がほとんど同じレベルでして、言い方を変えれば、A-B gap(気骨導差)がないということになります。 周波数125から500 Hzまでの低音のみ聴力低下して、高音部は正常か、反対側と同じレベルを示します。 高度難聴となることはなく、通常、悪くても40 dB程度まででとどまります。 メニエール病に伴う難聴も最初は図のような低音障害型を示すことが多いのですが、病状が進行しますと比較的周波数の高い音も傷害されてきますので、水平型になることも多いのが、低音障害型感音性難聴との相違点です。

老人性難聴のオージオグラム

次は、加齢に伴う感音性難聴の例です。

いわゆる老人性難聴ですが、高音になればなるほど閾値が高くなりますので、右下がりのオージオグラムとなります。両耳とも同じ経過を取りますので、左右対称のパターンとなります。誰でも程度の差こそあれ、高齢になればこのようなパターンに近づいてきます。単純な音が聞こえにくくなるばかりではなく、言葉の聞き取りや意味の理解が悪くなるのもまた、老人性難聴の特徴です。

騒音性難聴のオージオグラム

最後は、騒音性難聴のオージオグラムです。

騒音性難聴では4000 Hzのみの閾値が上昇しますので、オージオグラムには谷のようなくぼみが出来ます。騒音環境に長時間曝されることが原因で、内耳が障害を受けて、左右対称の感音性難聴となります。 ちなみに健康診断や人間ドックなどで聴力検査を行う場合、1,000 Hzと4,000 Hzを調べるのは、この騒音性難聴を見つける意味合いも大きいからなのです。